1. 「アボヴ・グラウンド」展について

大山:

あなたはこれまでに、ニューヨーク市立博物館で「シティ・アズ・キャンバス City as Canvas」展(2014年)と、現在開催中の「アボヴ・グラウンド Above Ground」展のふたつの展覧会を企画しています。どちらの展覧会も、1970ー80年代のニューヨークにおけるストリートアートの作品および関連資料を集めたマーティン・ウォン氏のコレクションに基づいています。このコレクションは、1994年にウォン氏から同館に寄贈されていますね。最初に、ふたつの展覧会の違いを説明していただけますか。

Photo ©︎LGSA by EIOS

コルコラン:

最初の展覧会「シティ・アズ・キャンバス」は、ニューヨークのエアロゾル・ライティング(注:グラフィティ、またはストリートアートのこと)に対する一般市民の理解を再構築する試みでした。当時、約10年前ですが、ライティングに対する社会の見方はかなり否定的でした。多くの人はそれを、少年、少女たちが公共空間を無作為に破壊している「落書き」としてしかとらえていませんでした。

「シティ・アズ・キャンバス」には、ふたつの目的がありました。第一に、1970ー80年代のニューヨークにおいてライティングを行っていた人たちがどのような人物で、どのような意図をもって活動していたのかについて、一般の認識を変えること。第二に、マーティン・ウォンが収集し、のちにニューヨーク市立博物館に寄贈した貴重なストリートアートのコレクションを紹介することです。

この展覧会では、エアロゾル・ライターたちがなぜストリートに作品をかいたのか、その動機を掘り下げました。本格的に芸術を志した人もいれば、もっと気軽に関わった人もいました。スタジオ制作に移行したアーティストもいれば、短期間だけストリートで活動した人もいました。そうした多様な意図が「シティ・アズ・キャンバス」では網羅され、彼・彼女たちの作品が「ブラックブック(下絵用のスケッチブック)」として展示されました。また、マーサ・クーパーやヘンリー・シャルファントが撮影した当時のライティングの写真も展示し、その時期のニューヨークの状況をより広い文脈でとらえる補助としました。

それに対して「アボヴ・グラウンド」展では、ストリートから出発して、ギャラリーやスタジオ制作に移行したアーティストたちにとくに焦点を当てています。入口すぐの長い壁面のひとつでは、その移行の様子をとくに紹介しています。それは1970年代の「ユナイテッド・グラフィティ・アーティスツ(United graffiti Artists、UGA)」の登場から始まりました。「ネイション・オブ・グラフィティ・アーティスツ(Nation of Graffiti Artists、NoGA)」は含めませんでしたが、彼らもこのパートで取り上げることができたと思います。

Photo ©︎LGSA by EIOS

そして1980年代の「エシス・スタジオ Esses Studio」へと物語を進め、「ファッション・モーダ Fashion Moda」などの非営利系スペースから、「ファン・ギャラリー Fun Gallery」や「51X」などのインディー系商業ギャラリーにいたる、イーストヴィレッジのギャラリーシーンの流れを紹介しています。さらに、シドニー・ジャニス、バーバラ・グラッドストーン、トニー・シャフラジといった主流のギャラリーが、これらのアーティストを取り上げ、アートワールドでのより広い認知へとつながっていった点にも触れています。

このセクションでは、小さな特集コーナーをふたつ設けました。ひとつはTracy168の特集です。1974年ころの初期の地下鉄作品の写真、1980年にエシス・スタジオでかいたスケッチ、そして「アボヴ・グラウンド」という当時のギャラリーでキャンバスの自作とともに写る彼の写真を展示しています。これらの流れによって、彼がストリートアートからフォーマルなスタジオ制作へと移行した過程が語られています。

もうひとつはリー・キュノネスです。コーナーを曲がると、彼の作品で、地下鉄の操車場の人物をかいた《The Art of Doomsday》の原画があり、その下には、その人物がかかれた地下鉄の写真も展示されています。展示ケースには、彼が1979年にイタリアのメデューサ画廊で開催した初個展の資料があり、カタログには掲載されませんでしたが、同展のために制作された絵画も含まれています。また1981年にニューミュージアムで撮影されたキュノネスと女性エアロゾル・ライターのレディピンクが一緒に写る写真もあり、彼がその展覧会のために壁画をかいたことがわかります。これらの資料は、ストリートで生まれたアイデアがどのように美術館やギャラリーへと移行したかを示しています。

Photo ©︎LGSA by EIOS

さらに展覧会を進むと、ギャラリー用に特別に制作された作品があります。若いアーティストたちがそれぞれ異なる道をたどったことが、ここで見えてきますね。あるセクションは、マーティン・ウォンの「アメリカン・グラフィティ・ミュージアム」を再現しており、その再現元となった当時のインスタレーションを映した写真もあります。ここでのおもな焦点はキャンバスの作品で、初期に登場した多様なスタイルや技法を紹介しています。

たとえばフューチュラ2000は、1980年に抽象表現を開始し、現在も続けています。CRASHはアンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインといったポップアートの影響を受けており、それは作品を見れば一目瞭然です。その左側にHAZEの作品があります。彼はグラフィックデザインに関心があり、幾何学的な構成や視覚的レイアウトを重視したことがわかります。

キュノネスの作品は、よりナラティブかつ具象的で、物語を伝えています。また、LA2とキース・ヘリングのようなコラボレーション作品も展示されています。DAZEの作品には、文字(レター)を扱っていた初期から、具象表現へと移行していく過程がはっきりと反映されています。ほかのアーティストたちは文字を保ちつつ、それを新しく異なるかたちに進化させました。たとえばDELTA2の横に長い作品は、地下鉄からそのまま切り出したかのようで、「window-down」と呼ばれる地下鉄車両の窓下の範囲にかかれる作品の形式を思わせます。

そのうえにあるのは、地下鉄でDELTA2とタッグを組んでいたSHARPの作品です。シャープは文字のかたちをかなり抽象的な方向に押し進めています。その隣にはA-Oneの作品があり、たいへん繊細でサイケデリックな線描を特徴としています。さらに隣にドンディ・ホワイトの作品があります。彼は「ワイルド・スタイル」のレターを続けながら、エイリアンやロボットのような具象的なキャラクターの要素も取り入れました。そしてQUICKの作品は、いまでも地下鉄の車体にかかれていそうな雰囲気を残しています。

(左)ドンディ・ホワイト(中)A-One(右上)SHARP(右下)DELTA2

Photo ©︎LGSA by EIOS

展示を見渡せば、アーティストたちがそれぞれ異なるアプローチを試みたことがわかります。彼らはスタジオでの制作を模索しつつ、ストリートで培ったエアロゾル・スプレーの技術を継続して使用しました。このセクションの主眼はそこにあります。

2. ニューヨーク市立博物館の役割

大山:

当時の多様なアーティストや技法を見せる構成ですね。ここはニューヨーク市立博物館なので、ニューヨーク市の遺産を紹介することが役割のひとつだと思います。それはおもにニューヨークの市民に向けているのでしょうか。

コルコラン:

その通りです。弊館にとってウォン氏のコレクションが重要なのは、エアロゾル・ライティングが「ニューヨークが生んだ芸術形式」だからです。もちろんフィラデルフィアの功績を認めることはできますが、本質的にはニューヨークの文化です。これは次の展覧会の土台になるかもしれません。最初の「シティ・アズ・キャンバス」展がストリートで起きたことに焦点を当て、今回の「アボヴ・グラウンド」展はスタジオ制作やいわゆる正統なアートスペースへの移行に焦点を当てました。次の段階は、そのあとに起きたことがテーマになるでしょう。

というのも、この段階から作品や文化そのものが世界中に“輸出”され始めたからです。写真集『サブウェイアート Subway Art』、映画『ワイルドスタイル Wild Style』『スタイルウォーズ Style Wars』『ビートストリート Beat Street』などが生まれ、これらすべてがこの文化から派生し、それを世界中に広める役割を果たしました。本展でもそれを示すセクションがあります。ヨーロッパの美術館での展覧会や、海外での初期ギャラリー展示の招待状などを展示しています。ここが、ニューヨークのエアロゾル・ライティングが世界的な現象になった分岐点でした。

たとえばHAZEはグラフィックデザイナーになり、ヒップホップ界の巨匠たちのロゴを手がけました。彼はプロダクトやアパレルのデザインも行ない、そのデザインは世界中で目にされました。フューチュラ2000もスニーカーのデザインを行ないました。本展は、エアロゾル・ライティングの文化が世界的に可視化され始めた「直前」、あるいは「ただなか」の段階をとらえています。この展覧会が私たちにとって興味深いのは、現在これらのアーティストたちの多くが、ストリートアートという芸術形式の進化を語るうえで国際的に知られる存在になっているからです。

大山:

本展はストリートからスタジオ制作やギャラリー展示への移行に焦点を当てていますが、それは単に商業的な成功という意味合いではないですよね。

コルコラン:

それ以上のものがあります。博物館の性質や観客層を考えると、目的は「これらの若者たちが商業的に成功した」と示すことは十分ではありません。本当に伝えたいのは、彼・彼女らが真剣なアーティストだったということ——自身の主題やヴィジョンを追求していた人たちだったということです。たんに「迷惑行為をしていた若者たち」ではなかった。

大山:

まさにその通りです。

コルコラン:

本展に登場するアーティストたちは、当時ストリートで活動していた若者たち全体の10ー15%程度に過ぎません。つまり、当時のエアロゾル・ライティングを次のレベルにもっていった人たちです。

大山:

「アボヴ・グラウンド」展に参加しているアーティストの数は、「シティ・アズ・キャンバス」展よりも少ないということですね。

コルコラン:

その通りです。

3. ストリートアートと二重のリアリティ

大山:

先ほどの話に戻ります。「シティ・アズ・キャンバス」は、1970ー80年代のニューヨークのエアロゾル・ライティングに対する一般市民の理解を再構築する試みだったとおっしゃいました。そのころ、人々はライティングに対して否定的な見方をしていた。その記憶はいまでも完全には消えていないのでしょうか。

私は1983年生まれで、東京で育ちました。高校生のころ——2000年か2001年ころ——に、雑誌やインターネットをとおして最初にストリートアートを知りました。その時点では、すでにそれは「アート」として紹介されていました。私は70ー80年代の黎明期に立ち会っていないので、当時の否定的なイメージを経験していません。ここには二重のリアリティがあるように思います。いまだにネガティブに結びつける人もいれば、芸術としてとらえる人もいる。前者は後者よりも上の世代ではないかと推測します。

コルコラン:

たしかに、世代による傾向がありますね。1970年代に大人だった人々は、財政危機の状態にあったニューヨークを経験しました。あのころのニューヨークはひどい状況で、人々は市を離れ、ローワーイーストサイドや南ブロンクスでは建物が放棄されていきました。燃やされる建物もありました。市政には消防やごみ収集などの基本的なサービスを全地域に提供する予算すらなかったのです。いわゆる「計画的縮小(planned shrinkage)」という考え方もありました。ニューヨークの状態は非常に悪かったのです。

そのため多くの人にとって、若者たちの無法な行為——勝手気ままに行動し、公共物を破壊しているように見える行為——は、都市が秩序を保てなくなったことの象徴でした。それがネガティブなイメージにつながったわけです。

一方で、当時起きていたことに創造性を見出し、それを育て、奨励すべきだと考える人たちもいました。公衆の態度には二面性があったのです。たとえば雑誌『ヴィレッジボイス』のリチャード・ゴールドスタインや、アーティストのクレス・オルデンバーグ、作家のノーマン・メイラーのような人物たちは、ストリートアートのムーブメントに早い時期から美を見出していました。

しかし日常的なレベル、たとえば通勤で地下鉄に乗る人たちにとっては——仮に地下鉄の外側の車体にかかれたマスターピースに感動したとしても——インクで覆われた車体内部では、座席に座るとスーツにインクがつくのではないかと不安に感じる有様でした。ですから人々が複雑な感情を抱いたのも理解できます。対照的に、若い世代は興味をもちましたし、1970年代後半にニューヨークに移住したウォン氏もこの文化に惹かれました。

大山:

そうした二重性はもちろん世界中でいまでもありますが、当時のニューヨークはとくに特徴的な状況だったのではないかと思います。

コルコラン:

ヨーロッパではいまでもエアロゾル・ライターを公共交通機関から排除しようとしています。市の当局や政府と、自己表現するアーティストたちのあいだで綱引きのような状況があります。ニューヨークでも、誰かが地下鉄にかくことはあります。ただ、地下鉄が走行する前に消されてしまいますね。かいた人が捕まれば起訴されます。それはヨーロッパも同じです。つまり、緊張関係はいまだに存在しています。

ただ公衆は、以前よりずっと寛容になりました。受け入れたり、むしろ奨励されることすらあります。1980年代に路上で「ライティングについてどう思いますか」と聞いたら、おそらく50%以上がネガティブな回答だったでしょう。いまなら30%、もしかすると20―30%程度かもしれません。この変化の大きな理由は、アーティストたちがこれまでに素晴らしい活動をしてきたことです。人々は彼らのTシャツやスニーカーを買い、活動を見て感心し、評価するようになった。それがストリートから生まれた芸術への見方を変えたのです。世代が変わるなか、ストリート発のアートはより受け入れられ、自然になり、インスピレーションの源にすらなりました。

大山:

メディア環境も変わりましたね。当時は地下鉄の車体が作品を流通させる主要なプラットフォームだった。いまではインターネットやSNSなど、作品を拡散する手段が多様化しています。

コルコラン:

そうですね。許可をえて壁にかく機会も増えています。商業的なプロダクトだけでなく、パブリックスペースでもかけるようになってきました。でも当時は「グラフィティとの闘い、悪化の一途をたどる」という記事があったほどです。地域の青年ボランティアが地下鉄を掃除したり、捕まったライターたちは社会奉仕活動を命じられたりしました。当時のコッチ市長は、地下鉄の操車場をフェンスで囲い、警備犬を配置したいとまで言いました。

地下鉄のエアロゾル・ライティングは「エピデミック(流行病)」と呼ばれました。それが当時の言葉です——病気のような、制御不能なもの、まるでパンデミックです。(デスク上の資料を指して)この資料は当時の初期の対応です。清掃作業が始まったころの記録もあります。ある記事では、全車両を白く塗り直したとかかれています。まっさらに戻して、「白紙状態」からやり直そうとした——それは白いキャンバスのようなものだったので、もちろん、すぐにまたライティングがかかれました。当時エアロゾル・ライティングは、多くの人々にとって「公共の迷惑」と見なされていたのです。

大山:

これらの資料はご自身で集められたのですか。

コルコラン:

いくつかは自分で集めた資料で、ほかは美術館のアーカイブにありました。当時、地下鉄内の犯罪が増加していて、無作為なライティングは、こうした無法状態の視覚的なあらわれであるという印象を帯びていきました。この資料を見ると、当時のメディアがどのようにライティングを扱っていたかがわかります。認識の変化について話すなら、1970年代から80年代初頭にかけて、『ヴィレッジ・ボイス』のような一部の例外を除いて、ほとんどすべてのメディアが否定的だったということを理解する必要があります。

Photo ©︎LGSA by EIOS

4. 「グラフィティ」と「ライティング」

大山:

「グラフィティ」という言葉についてどう思いますか。当時の当事者たちは自分たちを「ライター」と呼び、その行為を「ライティング」と呼んでいましたね。

コルコラン:

「グラフィティ」という呼称は、メディアがつけました。PHASE2 のような人は、けっして「グラフィティ」という言葉を使いませんでした。自分のことを「エアロゾル・アーティスト」や「スタイル・ライター」と呼んでいました。

大山:

私もいくらかPHASE2の思想に影響を受けています。ただ、ある時点からアーティスト自身も「グラフィティ」という言葉を使うようになりましたよね。その転換点がいつだったのか、はっきりは分かりません。

コルコラン:

その方が分かりやすかったからですね。グラフィティという言葉なら、誰もがその意味を理解できた。ただその言葉の本来の意味——「ひっかく」「殴りがきする」といった意味——は、かならずしも実態と一致しません。ライター自身は自分たちの行為をそう考えていなかった。彼らは「かくこと writing」——それも芸術的な意味で——だととらえていた。しかし、公衆がグラフィティという言葉を認識していた以上、結局はその言葉を使うようになります。私個人は「グラフィティ・アーティスト」とはあまり言いません。「ライター」や「エアロゾル・アーティスト」と言います。でも「グラフィティ・アート」は一般に理解されている言葉です。

大山:

ある時点でコミュニティ内部の人たちも、便利という理由でその言葉を使い始め、最終的にそれが定着したのですね。ただそれは大きな転換点です。「グラフィティ」という言葉には強いネガティブな印象——犯罪と結びつけられる印象——がある。もし「ライティング」という言葉が存続していたら、歴史の展開も違ったかもしれません。

コルコラン:

その通りです。ただ「ライティング」という言葉は曖昧です。スタイル・ライターでなくても、誰でも日常的に「かく」行為をしますからね。だから内部の人間でなければ意味が通じなかったのです。初期の段階で「スタイル・ライター」とか「エアロゾル・アーティスト」と呼ばれていれば、その呼称が定着したかもしれません。でも最初の10年で「グラフィティ」があまりにも一般的に使われすぎたため、言語の転換が難しくなってしまった。PHASE2のような人たちが多大な努力をしても、それを変えるのは困難でした。いまでも私たちが展示で用いる字幕には「グラフィティアート」と記しています。あまり好きではありませんが、誰もが理解できる言葉です。

大山:

すでに広まって、一般化してしまっている。

コルコラン:

それはもうポピュラーカルチャー、大衆文化の一部です。

5. 歴史を記述していくこと

大山:

最後の質問です。「シティ・アズ・キャンバス」展や「アボヴ・グラウンド」展のような展覧会は、ストリートアートやエアロゾル・ライティングの歴史的なナラティブを構築しようとする試みだと言えます。1970ー80年代のニューヨークは、そのナラティブのほぼ唯一の起点ですよね。

コルコラン:

その通りです。

大山:

90年代以降はヨーロッパの視点も出てきます。2000年ころからは、東京とニューヨークも関係性が強くなります。ただ70ー80年代は、基本的にはニューヨークが舞台です。その時期のエアロゾル・ライティングやストリートアートの歴史を描写しようとする美術館やキュレーターは数名いると思います。あなたのキュレーションの実践は、ほかの美術館のプロジェクトとどう異なりますか。

コルコラン:

いい質問ですね。個人的な視点ですが、アートと「エアロゾル・ライティング」のネガティブな結びつきは長く続いたと思います。とくに美術館の業界はそうですね。すべてではないですが、多くの美術館がそうでした。ただ、それはいま変わりつつあります。10年前に私たちが初めて展覧会を開催してからこれまでに、多くの美術館で展示が行われ、受容のレベルも大きく変化しています。

しかし長いあいだ、ネガティブな印象がこのジャンルに対する真剣な評価を妨げてきました。私の考えでは、エアロゾル・ライティングはアメリカが世界に向けて発信した、真にアメリカ的な文化形式のひとつです。ジャズと同じですね。他国の文化を吸収するのではなく、世界が評価する純粋にアメリカ的な文化です。しかもそこには、いまだにほとんど探求されておらず、記述もされていない「美術史」がある。そこに本格的な学問の仕事の余地が手つかずのまま残されています。

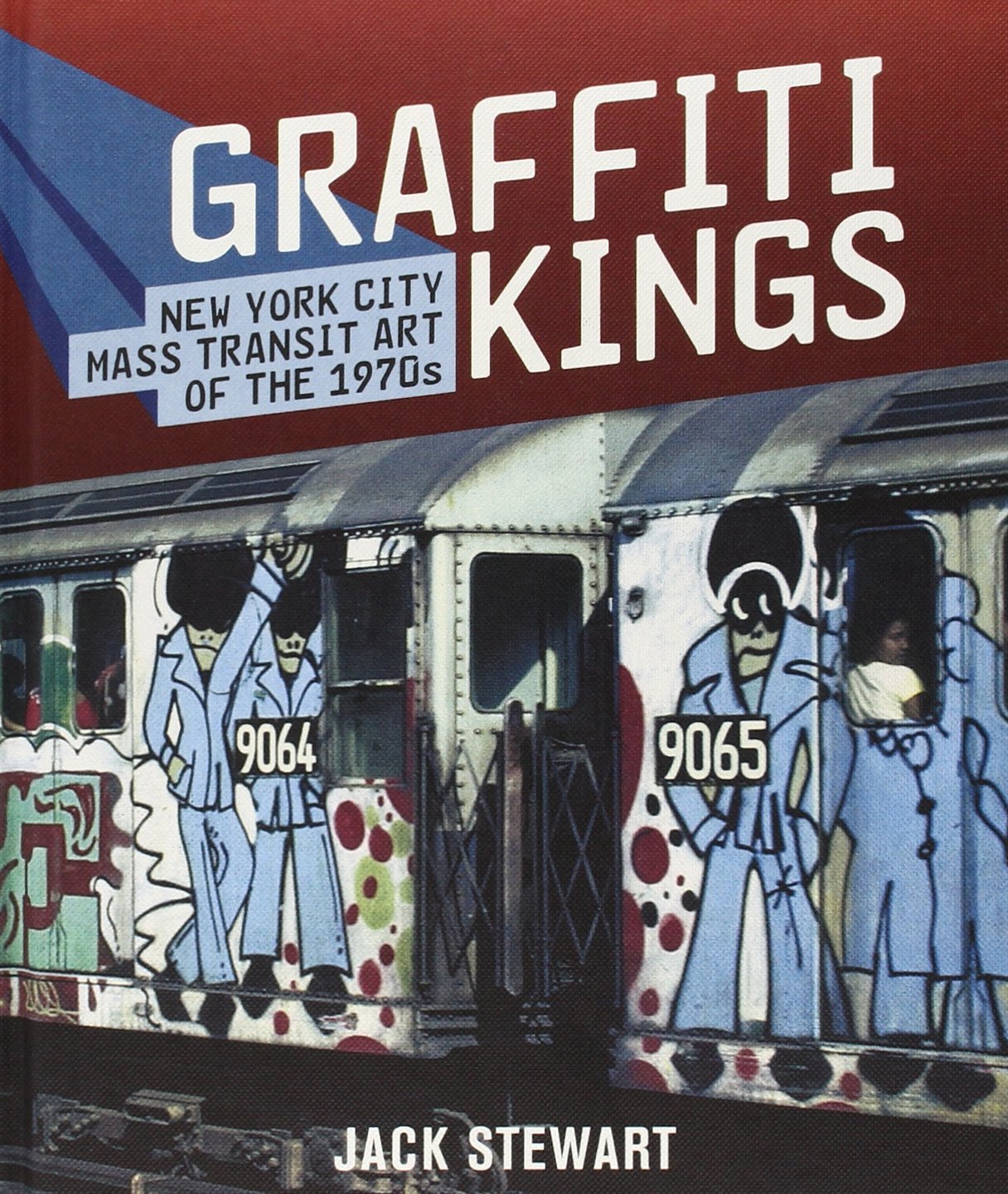

70年代には、ジャック・スチュワートのような写真家・美術史家がエアロゾル・ライティングの研究を始めました。クレッグ・キャッスルマンの『Getting Up』や、ジョー・オースティンの『Taking the Train』のような本格的な研究書もあります。80年代にはイタリアの「Arte di Frontiera」のように学術的にアプローチした展覧会のカタログもありました。このように断続的には続いてきましたが、エアロゾル・ライティングの歴史を長期的に追いかけた人は多くありません。その理由のひとつは、信頼されている機関がこの芸術を受け入れるのが遅かったからです。もしMoMAがもっと早く関与し、本気で取り組んでいれば、多くの機関がそれに続いたかもしれません。

幸いなことに、近年ロジャー・ガストマンや「Beyond the Streets」のような人たちが本格的な本を出版し、歴史のリサーチを行っていて、いまやっと美術史的なナラティブが立ち上がりつつあると思います。『ウォールライターズ Wall Writers』といった本格的な出版物や、ゴードン・マッタ=クラークに関する書籍、ジャック・スチュワートの写真などを見れば、スタイルの展開——ストリートにおけるスタイル・ライティングの美術史——を辿ることができます。

80年代には、ヘンリー・シャルファントとジェームズ・プリゴフによる『スプレーカンアート Spraycan Art』のような本によって、この芸術形式のアメリカ全土への、そして国際的な広がりが進みました。そうして新しく異なるスタイルが登場し、場所によって枝分かれしていく。つまり、そこには「美術史」がある——スタイルの発展があり、地域ごとに異なる流派が形成されていく。その研究こそが、もっとやるべきことです。いまようやく、それが少しずつかたちになってきています。

大山:

まったく同感です。そうしたことがついに起こり始めた時代に私たちが生きているのは本当にエキサイティングです。70年代や80年代のニューヨークには私たちはいなかったけれど、あの「黄金時代」を歴史化する時代の一員にはなれるということですね。

コルコラン:

すでに亡くなった人もいますが、70年代や80年代の当事者たちはまだ健在です。いまが本当に重要なタイミングですね。彼・彼女らに会って話を聞き、その歴史を記録することが喫緊の課題です。なぜなら10年後には、その多くがいなくなっているかもしれないからです。

大山:

大きなプロジェクトであり、多くの視点や意見があるはずです。

コルコラン:

それは健全なことです。すべての意見を記録すること——それが重要です。私たちはそれらの意見に対して自分たちなりの評価をもつかもしれないけれど、まずは記録されることが大事です。10年後、20年後、30年後、あるいは40年後に、人々がさかのぼって読めるように——その時代を生きた当事者たちが考えていたことが分かるようにしておくべきです。

社会が変化し続けるなかで、記録されたそれらの視点を新しい方法で見ることができるようになる。いまは本当に重要なタイミングです。初期の世代はもう60代、70歳近い人もいます。いま記録しないと、すべてが失われてしまいます。

大山:

あなたはその役割を果たすのに最適な立場にいるひとりです。エアロゾル・ライティングのパイオニアたちとも、ニューヨークの公的機関ともつながっていますからね。

コルコラン:

私自身もそうですし、ほかにも民間芸術や民俗学系のコレクション団体が音声インタビューを行っています。クイーンズ図書館やブロンクスの歴史団体も、オーラル・ヒストリーを収集しています。City Lore(都市文化のためのニューヨークセンター)もダウンタウンで同じことに取り組んでいます。それは私たちにとって本当に重要な資料になるはずです。ジャック・スチュワートは、1970年代にすでに音声インタビューを始めていました。つまりいま、私たちは一次資料がアーカイブに蓄積され始めている状況にあります。今後、私たちはより徹底してこのナラティブの研究と形成を進めることになるでしょう。

大山:

素晴らしいですね。

コルコラン:

やることは山のようにあります。ひとりですべてはできないけれど、本気でやっている人たちは、皆それぞれの役割を果たさなければなりません。

大山:

それが歴史的なナラティブの土台になっていく。そして、そのうえに積み重なっていくのですね。

プロフィール

ショーン・コルコラン

ニューヨーク市立博物館シニアキュレーター(版画・写真)。ジョージ・イーストマン博物館(ニューヨーク州ロチェスター)で写真部門のアシスタントキュレーターを務めたのち現職。おもな企画展に「Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs」、「Brooklyn: The City Within: Photographs by Alex Webb and Rebecca Norris Wbb」、「Above Ground: Art from the Martin Wong Graffiti Collection」などがある。写真とストリートアートを中心に執筆し、これまでに20冊以上の出版物に寄稿。おもな寄稿媒体に『City as Canvas: Graffiti Art from the Martin Wong Collection』(Skira Rizzoli)、『Elliott Erwitt: At Home and Around the World』(Aperture)、『I See a City: Todd Webb’s New York』(Thames & Hudson)、『Loisaida: Street Work 1984–1990 by Tria Giovan』(Damiani)などがある。現在はロバート・ラウシェンバーグの写真に関する出版物の編集に従事している(2025年夏刊行予定)。